La stazione è uno dei miei luoghi. Reale e immaginario. Così vicina al mio studio. Un gattino morto ha raccontato un dolore da uomini, il pianto e l’abbandono.[1] La casa dei ferrovieri è come l’ombra incerta di casa Rustici.[2] La banchina si allunga fin dove un gruppo di giovani biondi con gli zaini in spalla coccola dei cani fulvi distesi in terra. Il treno sferraglia e poi si ferma. Il controllore ha un berretto verde. Mi allunga una busta velocemente. Si vede che non ha tempo. Poi agita un fazzoletto e fischia. Troppo vicino al mio orecchio. Me lo buca. Dentro ci sono le bozze di un libro. Alberto mi saluta dal predellino. E si rimette in viaggio. Non ha detto una parola. Sarà l’orecchio che ancora è stordito ma sono spaesato. È il mio editore, ma “qui” si fa così. Da ragazzo prendevo il treno con i miei amici figli di ferrovieri e invidiavo un tesserino che mostravano ai controllori. Viaggiavano gratis come uccelli.

La stazione è uno dei miei luoghi. Reale e immaginario. Così vicina al mio studio. Un gattino morto ha raccontato un dolore da uomini, il pianto e l’abbandono.[1] La casa dei ferrovieri è come l’ombra incerta di casa Rustici.[2] La banchina si allunga fin dove un gruppo di giovani biondi con gli zaini in spalla coccola dei cani fulvi distesi in terra. Il treno sferraglia e poi si ferma. Il controllore ha un berretto verde. Mi allunga una busta velocemente. Si vede che non ha tempo. Poi agita un fazzoletto e fischia. Troppo vicino al mio orecchio. Me lo buca. Dentro ci sono le bozze di un libro. Alberto mi saluta dal predellino. E si rimette in viaggio. Non ha detto una parola. Sarà l’orecchio che ancora è stordito ma sono spaesato. È il mio editore, ma “qui” si fa così. Da ragazzo prendevo il treno con i miei amici figli di ferrovieri e invidiavo un tesserino che mostravano ai controllori. Viaggiavano gratis come uccelli.

Si arriva al cantiere a retromarcia. Un modo di andare controsenso ma non troppo. I vigili capiranno. Puoi sempre dire che hai sbagliato civico. Davanti a un portoncino imbrattato posteggio in doppia fila e c’è un uomo tracagnotto che parla di calcio e guarda le macchine. In sostanza le protegge dai signori dei grattini. Le incastra. Le sposta. Conserva uno stallo ballerino e fa il gioco delle tre carte. Piccolo cantiere. Ma pieno di devozione. Un unico vano sul marciapiede. Tra due tigli, un lampione ricurvo e il flusso dei soliti graffiti sull’intonaco screpolato (un arcipelago di graffiti le screpolature). Oh, niente di che, i soliti cazzi e un Tokyo più elaborato. La T come un fungo. L’edificio è importante. Lungo. Articolato nel suo profilo sotto il cielo. Deturpato. La sequenza dei locali al piano terra un mondo. Lina ha occhi trasparenti e parla poco. Ogni tanto arriva e cerca per ogni cosa una ragione. Mi sembra un buon modo di ritrovare il filo. Il portoncino lo lasciamo così. Con le cerniere di ferro e le scritte a spray.

Si arriva al cantiere a retromarcia. Un modo di andare controsenso ma non troppo. I vigili capiranno. Puoi sempre dire che hai sbagliato civico. Davanti a un portoncino imbrattato posteggio in doppia fila e c’è un uomo tracagnotto che parla di calcio e guarda le macchine. In sostanza le protegge dai signori dei grattini. Le incastra. Le sposta. Conserva uno stallo ballerino e fa il gioco delle tre carte. Piccolo cantiere. Ma pieno di devozione. Un unico vano sul marciapiede. Tra due tigli, un lampione ricurvo e il flusso dei soliti graffiti sull’intonaco screpolato (un arcipelago di graffiti le screpolature). Oh, niente di che, i soliti cazzi e un Tokyo più elaborato. La T come un fungo. L’edificio è importante. Lungo. Articolato nel suo profilo sotto il cielo. Deturpato. La sequenza dei locali al piano terra un mondo. Lina ha occhi trasparenti e parla poco. Ogni tanto arriva e cerca per ogni cosa una ragione. Mi sembra un buon modo di ritrovare il filo. Il portoncino lo lasciamo così. Con le cerniere di ferro e le scritte a spray.

Già, il filo.

Il filo che si allunga da via Costantinopoli al bar difronte al  Conservatorio. Un bugigattolo. Dietro la piazza dove incontriamo Pasquale che porta a spasso il suo cane. Scambiamo qualche parola gentile. Poi un buon caffè (già zuccherato) e una brioche piccola piccola. Per chi tiene un occhio al colesterolo. L’uomo alla cassa ha sempre un dito nel naso. Dal banco si guarda un disegno sulla facciata oltre la strada. Sulla serranda. Roba da writer. Bello questo.

Conservatorio. Un bugigattolo. Dietro la piazza dove incontriamo Pasquale che porta a spasso il suo cane. Scambiamo qualche parola gentile. Poi un buon caffè (già zuccherato) e una brioche piccola piccola. Per chi tiene un occhio al colesterolo. L’uomo alla cassa ha sempre un dito nel naso. Dal banco si guarda un disegno sulla facciata oltre la strada. Sulla serranda. Roba da writer. Bello questo.  Ha un che di intrigante. Mi ricorda Banksy. È passato per Napoli il terrorista dell’arte ma il suo stencil è stato cancellato. Rappresentava la Santa Teresa del Bernini con panino e patatine. Peccato. Il barista si piega per versare lo zucchero nel caffè. Come un inchino. E poi il filo lungo Port’Alba tra bancarelle di libri. Esposti in certi contenitori di metallo. Libri improbabili. Saggi o vecchia narrativa. Troppo impolverati. I polpastrelli si impregnano ogni volta che scorro i volumi uno dietro l’altro. Eppure immancabilmente lo faccio (Alberto arriva sempre in ritardo). Anche fumetti e vecchi cataloghi. E i Maestri del Colore. Strada stretta con lo sfogo del cielo lassù in alto. Fino a Piazza Dante dove c’è Pironti, il pugile. Tullio, che fuma nella piazza e si guarda attorno. Ogni volta che posso vado a salutarlo. I ragazzi giocano a pallone.

Ha un che di intrigante. Mi ricorda Banksy. È passato per Napoli il terrorista dell’arte ma il suo stencil è stato cancellato. Rappresentava la Santa Teresa del Bernini con panino e patatine. Peccato. Il barista si piega per versare lo zucchero nel caffè. Come un inchino. E poi il filo lungo Port’Alba tra bancarelle di libri. Esposti in certi contenitori di metallo. Libri improbabili. Saggi o vecchia narrativa. Troppo impolverati. I polpastrelli si impregnano ogni volta che scorro i volumi uno dietro l’altro. Eppure immancabilmente lo faccio (Alberto arriva sempre in ritardo). Anche fumetti e vecchi cataloghi. E i Maestri del Colore. Strada stretta con lo sfogo del cielo lassù in alto. Fino a Piazza Dante dove c’è Pironti, il pugile. Tullio, che fuma nella piazza e si guarda attorno. Ogni volta che posso vado a salutarlo. I ragazzi giocano a pallone.

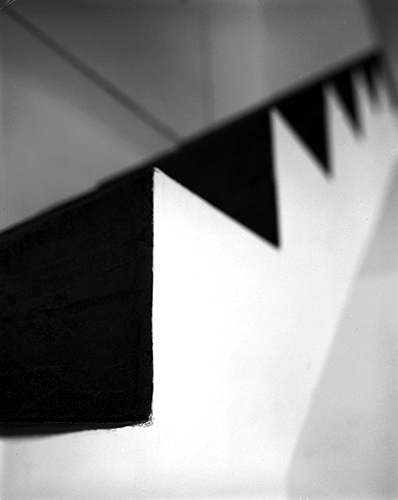

Già, il filo. Di spago per le cuciture dei libri. Il mio Alberi. Fili di corteccia impastati nella materia delle copertine. Fili di cellulosa. Fili (o graffi) della penna sul foglio. I disegni scolpiti. O i fili di ferro sottili che Lina intreccia e piega. Fili di cotone che portano una stellina di madreperla. Fili che racchiudono la scatola. I libri vanno protetti. Dico il “mio” Alberi ma non è così. L’ho capito. I libri di artista come mi hanno spiegato Lina e Alberto sono un’altra cosa. Un progetto che si fa insieme. Dove il contenuto conta come il contenente. Anzi, l’uno deve essere all’altezza dell’altro e viceversa.  Si fa insieme ed è ammesso anche nascondersi. Ci sono sorprese. È un’attenzione infine. Non devi sapere proprio tutto, faccio questo per te. Ci sono scoperte. Libri di artista che viaggiano. Una libreria a Milano. Una a Trani. Una da qualche altra parte. Un circuito di qualità. Una minoranza che si rifiuta di essere tale. Come minoranza ufficiale intendo, che giri solo su di sé. Mi immagino in una libreria di non so dove una vecchia libraia che quando entri ti da la mano e te la tiene per un po’ tra le sue e ti sorride. Sarà l’effetto Roversi ma un mondo così non sarebbe male. A Trani siamo stati. Alberto ha detto poche parole e mi ha lasciato la scena. Lina si è messa in disparte ma alla fine era contenta.

Si fa insieme ed è ammesso anche nascondersi. Ci sono sorprese. È un’attenzione infine. Non devi sapere proprio tutto, faccio questo per te. Ci sono scoperte. Libri di artista che viaggiano. Una libreria a Milano. Una a Trani. Una da qualche altra parte. Un circuito di qualità. Una minoranza che si rifiuta di essere tale. Come minoranza ufficiale intendo, che giri solo su di sé. Mi immagino in una libreria di non so dove una vecchia libraia che quando entri ti da la mano e te la tiene per un po’ tra le sue e ti sorride. Sarà l’effetto Roversi ma un mondo così non sarebbe male. A Trani siamo stati. Alberto ha detto poche parole e mi ha lasciato la scena. Lina si è messa in disparte ma alla fine era contenta.  Molte persone, buone persone, la libraia (bella, non era vecchia) ti teneva la mano e il porto bianco irto di alberi sul punto di salpare. Libri d’artista e non libri d’arte. Questi sono i cataloghi delle mostre, mi ha detto Alberto. Ah.

Molte persone, buone persone, la libraia (bella, non era vecchia) ti teneva la mano e il porto bianco irto di alberi sul punto di salpare. Libri d’artista e non libri d’arte. Questi sono i cataloghi delle mostre, mi ha detto Alberto. Ah.

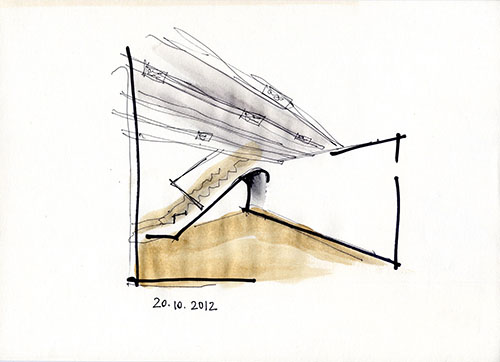

l filo del rapporto. Abbiamo trasformato il locale di via Costantinopoli radicalmente. Uno spazio ingombro e sporco. Soffocato da marmacci e umidità. Rivestimenti di plastica e gessolini. Ci facevano i dolci ma dovevano essere una schifezza. È come per il libro. “Abbiamo”. Non tanto nelle scelte. Ma proprio negli intenti. Nell’atteggiamento. Materia.  Pulizia. Nudità. Nello scopo. Nel prendere a cuore. Direi volentieri: nel sentimento. [Sottovoce]. Una specie di triangolazione tra il libro lo spazio il “poco”. Una specie di coerenza. C’è una scala. Ha il collo d’oca come in un vecchio cortile. Una struttura che si sbriciola. Si può sostituire, la cosa più semplice, in una scala di metallo esile e moderna. Ma se guardi bene emana un carattere e allora la recuperiamo. Un segno. Preciso e familiare. Bianca, sagomata sulla parete di fondo è scrittura. Le travi dell’ammezzato sono inscatolate. Le liberiamo. Sono belle con i fazzoletti e i bulloni ben in vista. Come binari. Tinte di bianco hanno una forza e una leggerezza. Un lavoro fatto di piccole cose. Tagliamo un pezzo di muratura per far leggere meglio il punto dove la scala incontra il piano superiore. Pochi centimetri ma a me sembra una modifica essenziale. Come quando sostituisci una parola nella pagina e ti sembra finalmente quella giusta e tutto cambia. Per una sola parola. Così fanno i poeti, gli unici capaci di saldare l’abisso tra parole e cose. Il capocantiere deve avere l’udito fiacco. Quando ripeto le mie parole alzo la voce. La vetrina (ma è solo una porta che si snoda) la facciamo in ferro spazzolato. Mi resta da convincere Alberto, ma non troppo. Con i fermavetro avvitati. Deve tintinnare quando si apre. Senza mistero. Come nelle botteghe di una volta, il barbiere, il tabaccaio. Roba così. Ma senza nostalgie. (Figurati, il mio barbiere gioca al fantacalcio). Invece un mistero c’è. Una stanza sotterranea. Imprevista. Ne conosciamo l’esistenza. Sta lì, inaccessibile come una stanza della memoria e del futuro. Una risorsa per il momento giusto. Un filo che si annoda con il ventre della città. È della città il lavoro che si fa qui. Ogni cosa qui dentro è materia. Stiamo rilegando un libro. Ci passi la mano su e senti la cosa. Come un bisbiglio. Altri fili.

Pulizia. Nudità. Nello scopo. Nel prendere a cuore. Direi volentieri: nel sentimento. [Sottovoce]. Una specie di triangolazione tra il libro lo spazio il “poco”. Una specie di coerenza. C’è una scala. Ha il collo d’oca come in un vecchio cortile. Una struttura che si sbriciola. Si può sostituire, la cosa più semplice, in una scala di metallo esile e moderna. Ma se guardi bene emana un carattere e allora la recuperiamo. Un segno. Preciso e familiare. Bianca, sagomata sulla parete di fondo è scrittura. Le travi dell’ammezzato sono inscatolate. Le liberiamo. Sono belle con i fazzoletti e i bulloni ben in vista. Come binari. Tinte di bianco hanno una forza e una leggerezza. Un lavoro fatto di piccole cose. Tagliamo un pezzo di muratura per far leggere meglio il punto dove la scala incontra il piano superiore. Pochi centimetri ma a me sembra una modifica essenziale. Come quando sostituisci una parola nella pagina e ti sembra finalmente quella giusta e tutto cambia. Per una sola parola. Così fanno i poeti, gli unici capaci di saldare l’abisso tra parole e cose. Il capocantiere deve avere l’udito fiacco. Quando ripeto le mie parole alzo la voce. La vetrina (ma è solo una porta che si snoda) la facciamo in ferro spazzolato. Mi resta da convincere Alberto, ma non troppo. Con i fermavetro avvitati. Deve tintinnare quando si apre. Senza mistero. Come nelle botteghe di una volta, il barbiere, il tabaccaio. Roba così. Ma senza nostalgie. (Figurati, il mio barbiere gioca al fantacalcio). Invece un mistero c’è. Una stanza sotterranea. Imprevista. Ne conosciamo l’esistenza. Sta lì, inaccessibile come una stanza della memoria e del futuro. Una risorsa per il momento giusto. Un filo che si annoda con il ventre della città. È della città il lavoro che si fa qui. Ogni cosa qui dentro è materia. Stiamo rilegando un libro. Ci passi la mano su e senti la cosa. Come un bisbiglio. Altri fili.

Altri fili. Uno solo. Di partenope.

Note:

1. Davide Vargas, Racconti di qui, Tullio Pironti editore, 2009

2. Davide Vargas, Racconti di architettura, Tullio Pironti editore, 2012